新米パパ・ママ必見!妊娠中に増えるお口のトラブル

こんにちは。院長の佐藤です。

11月23日は年内最後の祝日、

「勤労感謝の日」ですね。

文字からすると

「働く人に感謝する日」だと思われがちですが、

実はそれは少し違います。

この日は

勤労を尊び、

生産を祝い、

国民がたがいに感謝しあう日

つまり、

「『働くこと』そのものに感謝する日」なんですね。

今年最後の祝日を、

日頃がんばっているご家族や自分へのご褒美として

ゆっくり過ごしてみるのはいかがでしょうか。

さて、そんな「勤労」といえば、

近ごろは男女関係なく仕事をしている人が多く、

なかには、妊娠中でも働くお母さんもいらっしゃいます。

しかし、妊娠中の身体には様々な変化が起こるため、

今までのようにいかないこともたくさんあります。

そしてそれはお口の中でも同じ。

皆さんも、

「妊婦さんは、むし歯や歯周病になりやすい」

といった話を聞いたことはないでしょうか?

今回はそんな妊娠中に増える、

お口のトラブルについてご紹介します。

◆妊娠中はお口のトラブルの悪循環に注意!!

妊娠すると女性ホルモンが増加します。

実は、歯周病を引き起こす歯周病菌の中には

「女性ホルモンによって活発化」するものがあり、

歯周病のリスクが増大します。

すると、歯ぐきに腫れや出血がみられるようになり

さらに、お口の中がネバネバするなど

不快な状態になることが少なくありません。

また、ホルモンバランスが乱れると

「妊娠性エプーリス」という病気になり

歯ぐきに「できもの」ができることもあります。

これらはいずれも、

「痛み」や「出血」を伴うため、

歯みがきしづらくなります。

すると、

お口の細菌がどんどん増えることになり、

歯周病がさらに進行して、

もっと腫れや出血がひどくなる…。

こうした悪循環になってしまうのです。

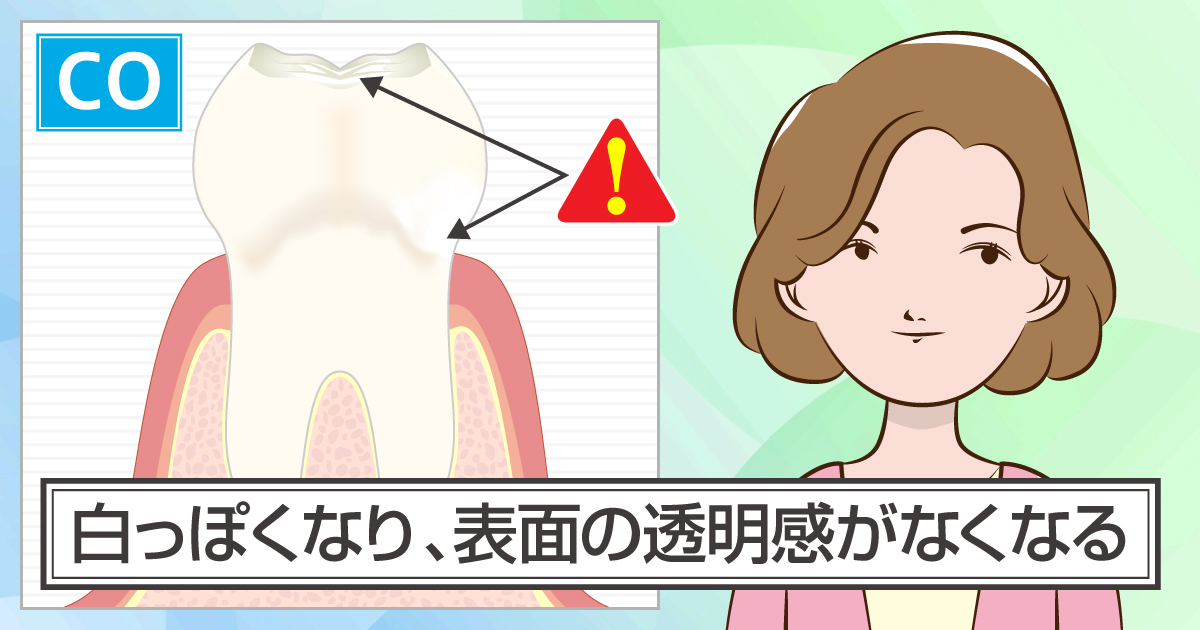

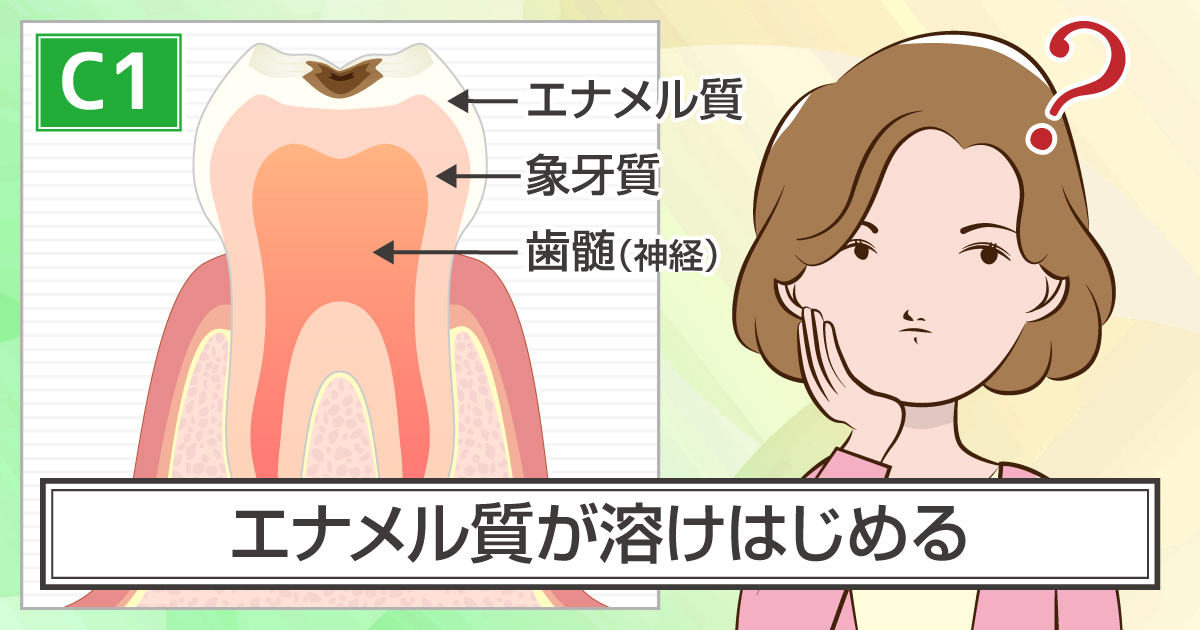

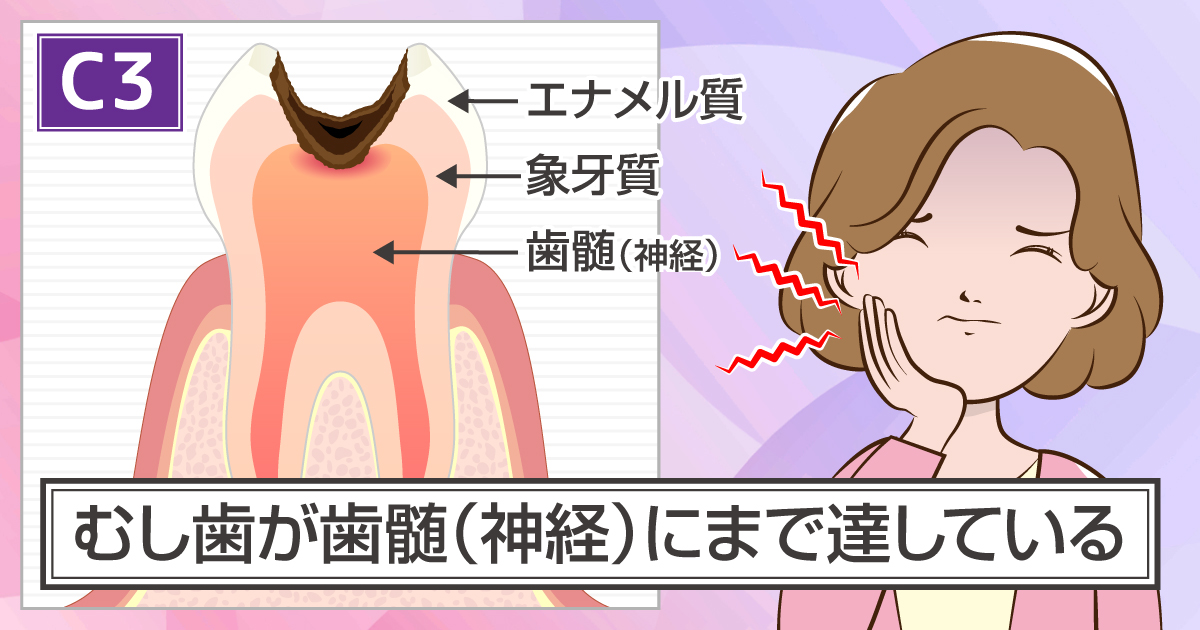

もちろん、細菌が増えれば歯周病だけでなく

むし歯の危険性も高まります。

◆母体だけじゃない!

歯周病は赤ちゃんにも影響が…

さらに、歯周病はお口の中のトラブルに留まらず、

赤ちゃんにも影響を及ぼします。

歯周病はお口の中だけでなく、血管内に細菌が入り込んで

全身に影響を及ぼします。

実は、妊娠中に歯周病になると

「低体重児・早産のリスク」が高くなる

ということが明らかになっているのです。

日々の歯みがきは、歯周病予防の基本!

ですが、

妊娠中はつわりがひどいと

歯みがきが難しいこともあります。

そんな時は、

・歯みがき粉の味を変える

・洗口液を使う

それも難しければ、

うがいをするだけでもいいので、

お腹の赤ちゃんを守るためにも

お口を可能な限り清潔に保つように

心がけてみてください。

◆妊娠中でも治療はできる?

妊娠中の歯科治療というと、

赤ちゃんへの影響を気にして

治療をためらうお母さんもいらっしゃいます。

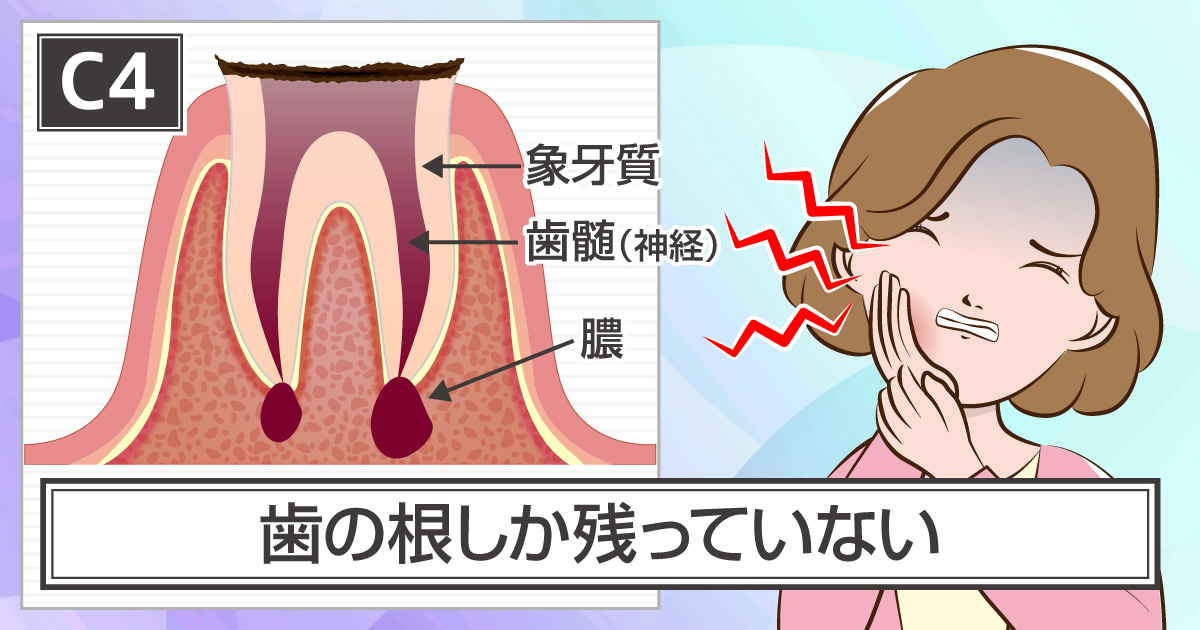

しかし、病気を放置していると

お母さんのストレスが増えたり、

低体重児・早産のリスクが高まったりして、

かえって悪影響を与えることも。

そのため、しっかり治療するほうが

赤ちゃんにとってもお母さんにとっても、

確実にメリットがあります。

安定期に入れば、

ほとんどの治療を受けていただくことができますし、

麻酔やレントゲンなども

胎児にほぼ影響はありません。

また、安心してお産に臨めるよう、

妊娠初期と安定期には

歯科検診を受けましょう。

心配事などのストレスは溜め込まないように、

気になることがあればいつでもご質問ください。

市名坂歯科医院

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田3-14

TEL:022-375-0011

URL:http://www.ichinazaka-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CSXgMeYScZNaEAE?gm